En los oscuros pasillos de la Europa moderna temprana, donde el poder se mantenía mediante el miedo y el dolor, un dispositivo engañosamente simple se convirtió en la herramienta favorita del torturador: la empulguera. Este pequeño y moderno torno de banco fue diseñado para aplastar los dedos de las manos o de los pies con una precisión agonizante, dejando a las víctimas retorciéndose de dolor y sin vida para confesar. Si bien la historia está repleta de métodos de tortura bárbaros como la rotura de ruedas o el escafismo persa, que revuelve el estómago, la brutal eficacia del torno demostró que, a veces, las herramientas más simples pueden infligir las heridas más profundas.

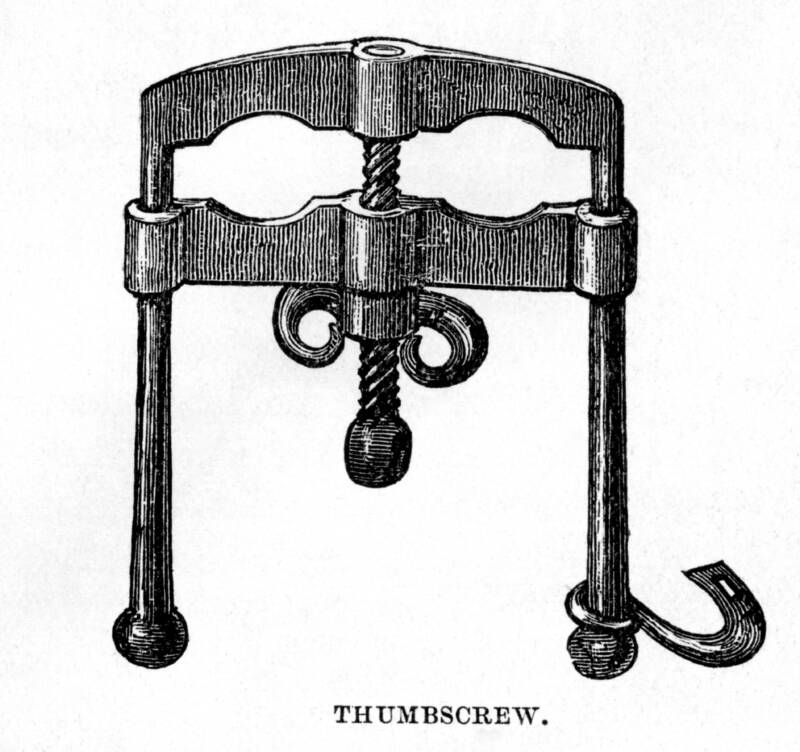

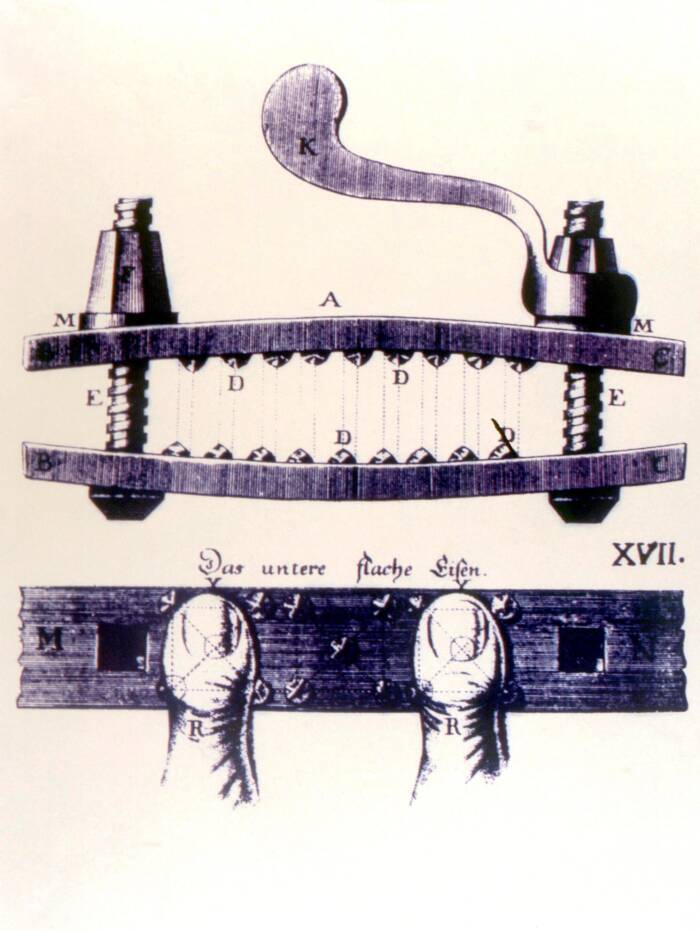

El tornillo de mariposa, a menudo llamado “tornillo de mariposa” o “pilniewinks”, era una obra maestra del minimalismo cruel. En esencia, consistía en dos barras de hierro planas conectadas por varillas metálicas. Un mecanismo de tornillo permitía acercar una barra a la otra, aplastando los dedos de las manos o de los pies de la víctima con una presión implacable. Algunas versiones eran pequeñas y solo afectaban a uno o más pulgares, mientras que otras podían aplastar varios a la vez. Para mayor tortura, algunos tornillos tenían puntas afiladas que perforaban la carne al apretarlos, haciendo el dolor insoportable.

El dispositivo era aterrador de usar. Un torturador colocaba los dedos de la víctima entre las barras y giraba lentamente el tornillo, comprimiendo carne y hueso. El ritmo era deliberado, a veces una rápida y estremecedora compresión seguida de giros lentísimos y agonizantes para prolongar el sufrimiento. Los huesos crujían, los tendones se quebraban y los nervios aullaban. Sin embargo, a diferencia de muchos métodos de tortura, el tornillo no estaba destinado a matar. Su propósito era el dolor puro e implacable, lo que lo convertía en una herramienta popular para extraer confesiones o castigar a los rebeldes.

Los orígenes del empulguerazo están envueltos en misterio, y los historiadores han reconstruido su turbio viaje a través de los continentes. Algunos remontan sus raíces a la Gran Bretaña del siglo XVI, donde aparece en relatos de juicios por brujería. En 1596, Aleson Balfour, acusado de brujería, presenció cómo su hijo soportaba 57 golpes con botas de hierro y cómo torturaban a su hija de siete años con “pilniewinks” para arrancarle una confesión. Esto sugiere que el empulguerazo ya era un objeto de terror común en Gran Bretaña y podría haber sido introducido durante la invasión de la Armada Española.

Otros académicos señalan a Rusia, donde el empulguerazo supuestamente se utilizaba para disciplinar a los soldados rebeldes del ejército zarista. Independientemente de su origen, el dispositivo se extendió rápidamente por toda Europa y se convirtió en un elemento básico de mazmorras y tribunales. Se utilizaba para extraer confesiones de sospechosos, extraer secretos de rivales o, en un caso infame, incluso para demostrar la credibilidad de una acusación de violación. A principios del siglo XVII, la artista italiana Artemisia Gentileschi, quien acusó a su maestro Agostino Tassi de agresión, fue sometida a tortura con el empulguerazo en el tribunal para demostrar sus acusaciones. A pesar del dolor insoportable, se mantuvo firme, repitiendo: «Es verdad, es verdad, es verdad».

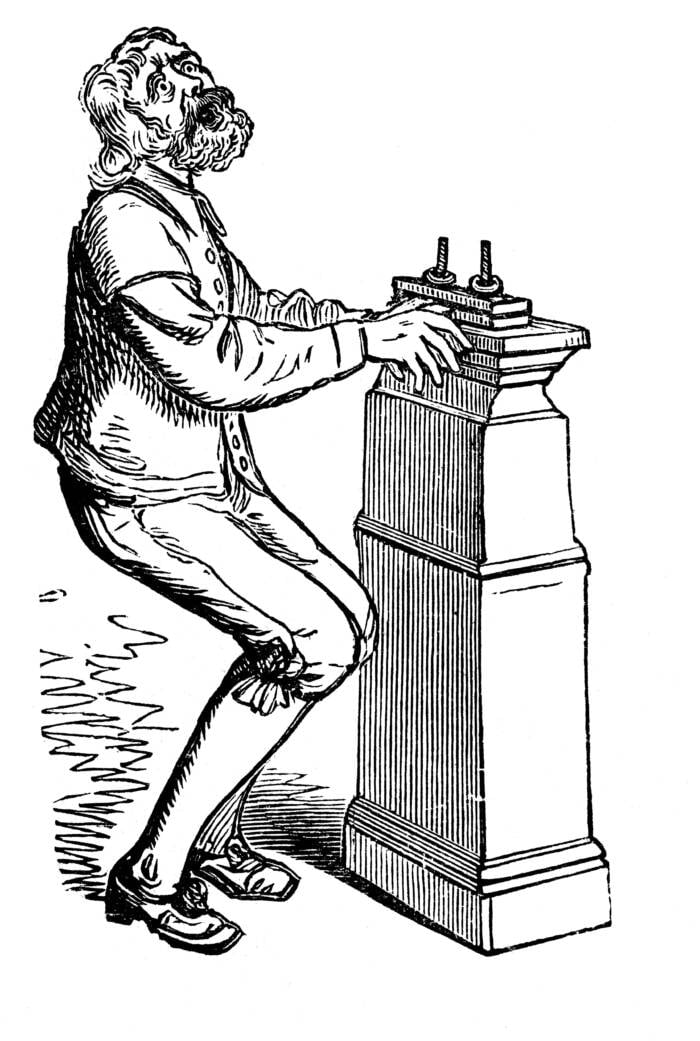

Lo que hacía del empulgueras algo particularmente siniestro era su portabilidad. A diferencia de instrumentos de tortura como el potro de tortura, el empulgueras era lo suficientemente compacto como para llevarlo en el bolsillo del torturador y usarse en prisiones, tribunales o incluso a bordo de barcos. Durante la trata de esclavos del Atlántico, los traficantes usaban empulgueras para doblegar la voluntad de los líderes rebeldes, obligándolos así a obedecer durante la agonizante y brutal Travesía del Medio.

La versatilidad del dispositivo no se limitaba a los pulgares. Los torturadores también lo usaban en los dedos gordos de los pies, que soportan el 40 % del peso corporal al caminar. Esto causaba no solo dolor inmediato, sino también un dolor debilitante a largo plazo. Algunos tornillos de mariposa tenían el tamaño adecuado para aplastar brazos, piernas o incluso cabezas. El mismo principio se aplicaba a partes más grandes del cuerpo. El resultado siempre era el mismo: un sufrimiento insoportable que quebraba incluso la voluntad más férrea.

El horror del empulgueras no terminaba cuando dejaba de girar. Las víctimas a menudo sufrían la destroza de los dedos, lo que alteraba sus vidas para siempre. Los pulgares, esenciales para sujetar herramientas, armas o incluso riendas, se volvían inútiles, convirtiendo las tareas cotidianas en una pesadilla. Un pulgar herido podía marcar a la víctima como blanco de futuras torturas, ya que los inquisidores podían identificar fácilmente a quienes habían torturado previamente. Los dedos grandes, esenciales para el equilibrio, sufrían daños similares, dejando a los supervivientes con cojera y dolor constante por daño nervioso.

La tensión psicológica era igualmente devastadora. Las noches de insomnio y dolor debilitaban la determinación de las víctimas y aumentaban la probabilidad de que confesaran, intencionalmente o no, solo para escapar. Las confesiones falsas, fruto de la desesperación, eran comunes, ya que la agonía del empulguerazo impulsaba a muchos a decir cualquier cosa para poner fin a la tortura.

El legado del empulgueras es una crueldad calculada. Su simplicidad superó su eficacia: los dedos se convertían en papilla y las pesadillas se apoderaban de ellos. No era solo un instrumento de dolor, sino un arma de control, utilizada por monarcas, ejércitos y fanáticos religiosos para doblegar la voluntad de sus enemigos. Su portabilidad y adaptabilidad la convertían en el sueño de cualquier torturador, capaz de infligir sufrimiento en cualquier momento y lugar.